|

Allein der Markt regiertWas die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten (Kurt Tucholsky)Übersetzung aufs Niederländisch:Eine neue industrielle Revolution bricht an: Kapitalismus ohne Grenzen. Der weltweite Wettstreit um Jobs wird das Leben radikal verändern. Hilflos stehlen nationale Regierungen, die allein das Wohl ihres Landes im Auge haben, Konzernen und Anlegern gegenüber die langst global denken. Verliert die Politik ihre Macht?

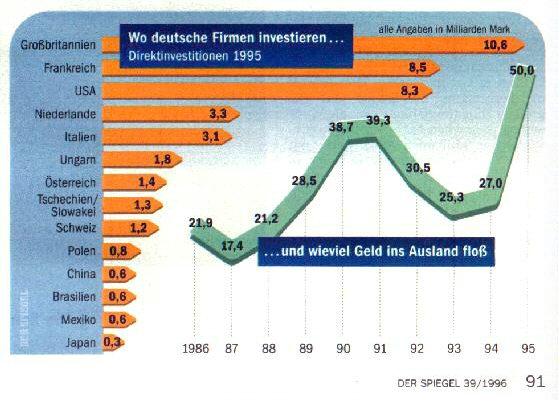

Gebetsmühlenhaft wiederholt der Lenker des High-Tech-Riesen deshalb sein Credo von den Märkten der Zukunft, die es zu erobern gilt. Wer in Südost-Asien bestehen wolle, der brauche mehr als ,'nur ein schönes, repräsentative Büro". Allein in China will Pierer innerhalb von vier Jahren bis zu 40.000 Menschen beschäftigten: 'Es ist unmöglich, diesen Wachstumsmarkt allein mit Exporten aus Europa oder Amerika zu beliefern." Globalisierung heißt die magische Macht, die Konzerne wie Siemens antreibt und deren wichtigste Triebfeder sie zugleich sind. Langst genügt es ihnen nicht mehr ihre Waren in alle Welt zu exportieren. Nun wollen sie dort produzieren, wo neue unerschlossene Märkte warten - oder billige Arbeitskräfte. Gleichzeitig bewegen Anleger Milliarden von einer Börse zur nächsten, aus Derivaten in Aktien, aus Aktien in Anleihen. Ländergrenzen spielen auch im globalen Kasino längst keine Rolle mehr. Die gewaltigen Kräfte die da wirken, werden die Welt verändern wie nie zuvor; und die Konzerne treiben diesen Wandel immer schneller voran Hilflos schauen die Nationalstaaten zu, nach und nach verlieren sie ihre Macht an die wahren "global players". Eine ökonomische Zeitenwende bahnt sich an. Siemens-Chef Pierer registriert einen "nie dagewesenen Wettbewerbsdruck". Renato Ruggiero, Chef der Welthandelsorganisation WT0, sieht eine "geopolitische Revolution" heranrollen; und das amerikanische Magazin Newsweek beschwört ein "neues multinationales Zeitalter" - eine Ära, die Gefahren und Chancen zugleich birgt. In einem atemberaubenden Tempo wächst die Welt zusammen, vernetzt durch CNN, Telefax und Internet. Immer schneller entstehen neue producte, die besser und billiger werden. Der internationale Handel entwickelt sich prozentual fast doppelt so schnell wie das globale Bruttosozialproduct. Die Summe der weitweiten Direktinvestitionen hat sich seit den achtziger Jahren gar vervierfacht. "Zum erstenmal in der Geschichte der Menschheit", so Lester Thurow, Professor am Massachussctts Institute of Technology, "steht uns eine globale Wirtschaft zur Verfugung, in der alles überall jederzeit produziert und verkauft werden kann". Die Welt mutiert zum grenzenlosen Shoppingzentrum. Längst sind Filme von Kodak, Videokameras von Sony und Weine aus Frankreich bis in die hintersten Winkel der Erde vorgedrungen. Und Software von Microsoft treibt die Computer in Kuala Lumpur ebenso an wie in Nairobi oder Buenos Aires. Gleichzeitig erlebt die entfesselte Wirtschaft einen gnadenlosen Kampf um Lohn und Arbeit. Wohlstand und Armut werden neu verteilt. Deutsche Stahlkocher müssen sich mit Billigkräften in Ost-Europa messen, die westlichen Wohlfahrtstaaten konkurrieren mit Verzichtsgesellschaften in Asien, die Standorte liefern sich einen harten Wettbewerb um Investoren, Kapital und Arbeitsplätze. Ein Graben öffnet sich zwischen den Konzernen, die weitweit planen, und den Regierungen die das Wohl ihres Landes im Auge haben. Der Konflikt werde eine geradezu umwälzende Wirkung haben, prophezeien Ökonomen und Politologen: Regime kommen zu Fall, Staaten sind genötigt Sozialleistungen zu kappen, und Millionen Menschen gezwungen sich immer schneller einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Und viele werden keinen mehr finden. Schneller als je zuvor entsteht eine neue Topographie der Macht. Neue Länder steigen auf und mehren ihren Wohlstand - erst die Tigerstaaten Hongkong, Singapur, Süd-Korea und Taiwan, dann Mexiko, Indien oder Brasilien; alte Imperien versinken im Meer der Mittelmäßigkeit - womöglich gehört Europa dazu. Schon im Jahr 2004, so prognostiziert der Internationale Währungsfonds, werden die Entwicklungsländer mehr produzieren als alle Industrieländer zusammen. Und im Jahr 2020 wird Deutschland unter den Wirtschaftsmächten nur noch auf Rang sechs rangieren, zwischen Indonesien und Süd-Korea und weit hinter der neuen Nummer eins, China. Soziale Beben und wirtschaftliche Vulkanausbrüche seien die Folge, prophezeit Thurow. Wie schon Karl Marx sieht der US-Ökonom ein neues "Lumpenproletariat" heranwachsen, das keinen Platz mehr im Kapitalismus findet; daneben entsteht eine Klasse der "Wissensarbeiter" , die Reichtum und Macht erlangt - die Elite der Zukunft. Vor allem in Europa schürt der schnelle Wandel Ängste. Als im Herbst vergangenen Jahres Hunderttausende durch Frankreichs Straßen zogen und gegen die Sparpolitik der Regierung protestierten, meldete die Tageszeitung Le Monde den "ersten Anti-Globalisierungsstreik" der Geschichte. Auch in Deutschland wird um den Standort und den Wohlfahrtstaat, um Wettbewerbsfähigkeit und Lohnnebenkomsten heftig gestritten. Die Folgen der Globalisierung sind immer stärker zu spüren. Fast vier Millionen Menschen suchen einen Job - viele wie seit dem Krieg nicht mehr. Gleichzeitig drängen die Firmen so massiv ins Ausland wie nie zuvor. Deutschland hat, wenn man den Arbeitgehern glaubt, einen neuen Exportschlager: die Arbeitsplätze. Wandert die Wirtschaft also aus? Müssen die Deutschen sich an Löhne gewöhnen die kaum höher sind als in Malaysia oder Tschechien? Bringt die Globalisierung eine Abwärtsspirale in Gang, bei der; so SPD-Chef Oskar Lafontaine, "kein Land gewinnen kann, am Ende aber alle verlieren werden?" Zerstört gar der "Turbo-Kapitalismus" , wie die Autoren Hans-Peter Martin und Harald Schumann meinen, "die Grundlagen seiner Existenz, den funktionsfähigen Staat und demokratische Stabilität?" Es gibt auch eine ganz andere Sicht der Dinge. Danach verheißt die Globalisierung "erheblich mehr Wohlstand und Prosperität" , so das Kommuniqué des G-7-Gipfels in Lyon; sie biete, heißt es da, "Chancen nicht nur für unsere Länder, sondern auch für alle anderen". Diese optimistische Weltsicht gründet auf der ökonomischen Theorie. Schon im 19. Jahrhundert formulierte der Brite David Ricardo das "Gesetz der komparativen Kostenvorteile" - ein Lehrsatz, der bis heute die Wirtschaftswissenschaften beherrscht: Jedes Land soll das herstellen was es in Vergleich zu anderen am besten kann; wenn sich jeder spezialisiert steigen production und Einkommen. Der freie Handel bringt demnach Wohlfahrtgewinne für jeden, der mitmacht. Später verfeinerten die Schweden Eli Reckscher und Bertil Ohlin diese Lehre. Ihre Kernthese: Länder, die viel Geld haben, sollen sich auf kapitalträchtige producte spezialisieren - auf High-Tech; solche, die über reichlich Arbeitskräfte verfügen, sollen Guter herstellen, die wenig Kapital, aber viel Arbeitseinsatz erfordern - also einfache Massenware. Tatsächlich nahm der Wohlstand der Industrienationen in den vergangenen Jahrzehnten nahezu kontinuierlich zu. Und als dann der Eiserne Vorhang fiel, der die kapitalistische von der kommunistischen Welt getrennt hatte, gab es an der Überlegenheit des marktwirtschaftlichen Modells kaum mehr Zweifel. Neue, ungesättigte Märkte taten sich auf mit willigen Konsumenten und billigen Arbeitskräfte. Auch Dutzende von Entwicklungsländer folgten dem liberalen Lockruf. Von der Schuldenkrise gebeutelt, hatten sie sich lange Güterimporten verschlossen und wollten lieber alles selbst produzieren. Plötzlich jedoch orientieren sich die Regierungen am Weltmarkt, und die Multis, die einst als Ausbeuter geschmäht wurden, sind vielerorts hochwillkommen, bringen sie doch Kapital und Technik ins Land. In vier Jahren, so hat die UNO-Organisation für Handel und Entwicklung (Unctad) ermittelt, liberalisierten vor allem die Staaten der Dritten Welt und Ost-Europas 368 wirtschaftsgesetze, um Türen für Investoren zu öffnen. Rund um den Erdball fielen Handelsschranken. Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen Gatt und die Weithandelsorganisation WTO, die seit 1995 die Handelsregeln festschreibt, drückten den durchschnittlichen Zollsatz für Industriegüter auf rund 5 Prozent; vor 50 Jahren verlangten die Staaten noch 40 Prozent. Auch Kapital trifft auf den Finanzmärkten auf immer weniger Hürden". Vorbei sind die Zeiten, als der Weststreit allein zwischen der Triade entschieden wurde, zwischen Europäischen Union, USA und Japan. Mittierweile betrachten die Konzerne die ganze Welt als ihren Marktplatz, auf dein sie, so Daimler-Chef Jürgen Schrempp, vor allem eins erzielen wollen: "Profit, Profit, Profit." Schneller als je zuvor kaufen die Multis productionsstätten auf, fusionieren über Grenzen hinweg und schmieden, etwa in der Telekommunikation und der Luftfahrt, strategische Allianzen. Stets sind sie auf der Suche nach den besten Technikern, nach den billigsten Arbeitern, den schnellsten Lieferanten - egal, ob diese nun aus Spanien, Sachsen oder Singapur kommen. Ein Monopoly ohne Grenzen und ohne Skrupel: "Sentimentale Bindengen an einen bestimmten Teil der Welt sind darin nicht vorgesehen", sagt der US-Ökonom Thurow, "schließlich sind die Minimierung der Kosten und die Maximierung der Gewinne das Herzstück des Kapitalismus." Die production wird schlanker und zugleich internationaler. Percy Barnevik etwa übernahm 1982 eine Firma namens Asea, damals ein schwedisches Elektrounternehmen, dessen Techniker zu 95 Prozent in Schweden tätig waren. Nach der Fusion mit der schweizerischen Brown Boveri & Cie. formt er daraus den "global player" ABB. Barnevik gilt unter Managerkollegen als Vorbild in Sachen Globalisierung: Er verlegte die AB-Zentrale nach Zürich; erfeuerte in West-Europa und Nord-Amerika 54000 Mitarbeiter und heuerte in Ost-Europa und Asien 46.000 neue an; er kaufte über 200 Firmen hinzu und verwob sie in einem weltweiten Netz aus etwa 5000 eigenstindigen Profitcentern. Knallhart konkurrieren verschiedene ABB-Werke nun untereinander um fremde Aufträge. Gerade 171 Angestellte steuern von Zürich aus den verzweigten Konzern mit 212.000 Mitarbeitern. Barnevik, der g1obale Firmenchef, jettet derweil von Fabrik zu Fabrik und betrachtet die Zentrale als Ort, "an den meine Post eintrifft, bevor die wichtigen Briefe dorthin gefaxt werden, wo ich mich gerade befinde". Der einstigen Heimat fühlen sich solche Unternehmen kaum noch verbunden. Sie rechnen ihre Geschäfte in Dollar ab und nicht mehr in nationalen Wahrungen. Steuern zahlen sie möglichst dort, wo die Satze niedrig sind. Das ist einfach, denn rund ein Drittel des Weithandels bewegt sich innerhalb der Konzerne. Wenn Tochterfirmen sich gegenseitig Vorleistungen liefern, können Buchhalter über Verrechnungspreise die Gewinne an jeden Ort verschieben - zum Schaden von Ländern wie Deutschland oder Schweden, die durch hohe Steuern ihr soziales Netz finanzieren. Mehr denn je profitieren die Finnen dabei von den Errungenschaften der Technik. Erst Telefax, Glasfaserkabel und Computer erlauben es, schnell wachsende Firmengeflechte zu steuern. Und die Transportkosten sinken stetig; im vergangenen Jahrhundert karrten Pferdewagen die Exportgüter über die Berge, heute rauscht Erdöl durch Pipelines und Software durch ultraschnelle Datenleitungen. Die Forscher haben die Industrie zugleich mobiler gemacht. Zu Zeiten der ersten industriellen Revolution entstanden Stahlwerke dort, wo Kohle vorhanden war, Webereien dort, wo die meisten Kunden lebten, und Eisenbahnwerke dort, wo das nötige Wissen vorhanden war - und auch das nötige Geld.  Als um die Jahrhundertwende die Wirtschaft schon einmal zusammenwuchs, als zu Zeiten des Imperialismus amerikanische Industriemagnaten und europäische Handelsgesellschaften nach Afrika und Asien zogen, da sahen sie die Kolonien lediglich als Rohstoffquellen, nicht als Markt oder als Standort für Fabriken. Eisenbahnen, Telegrafenbüros oder Dampfschiffe trieben die Globalisierung voran. Die Bonanza endete mit einem großen Knall: dem Schwarzen Freitag an der New Yorker Börse. In der folgenden Weltwirtschaftskrise schotteten sich die Staaten wieder ab, die Wirtschaftsleistung sank rapide. Damals betraf die Globalisierung den Handel, heute ist es die production. Auch die Voraussetzungen sind völlig anders. Heute kommen die Zukunftsbranchen ohne große Bodenschätze aus; und Firmen können Kapital bei Banken und Börsen in aller Welt aufnehmen. Wenn aber Fabriken mobil sind, dann lassen sich hohe Lohnunterschiede von Land zu Land immer schwerer durchsetzen. Anders als früher wird ein Arbeiter nicht allein deswegen mehr verdienen, weil er in Europa lebt. Selbst das Know-How ist keinem Monopolisten mehr vorbehalten. Längst ist das indische Bangalore zum größten Software-Zentrum außerhalb des Silicon Valley aufgestiegen. "Wissen", sagt Siemens-Chef von Pierer, Wissen ist weitweit vorhanden und durch die internationale Vernetzung auch jederzeit verfügbar." Es ist zum entscheidenden productionsfaktor geworden, wichtiger als Arbeit und Kapital. Auf dein Weg ins 21. Jahrhundert geben Branchen den Ton an, die auf Kopfarbeit setzen und keinem natürliche Heimat mehr haben. Mikroelektronik und Biotechnologie können sich an fast jedem Ort ansiedeln, ebenso Werkstoffindustrie und Telekommunikation, Flugzeugbau und Computerindustrie. Der Computerhersteller Hewlett-Packard zum Beispiel hat seinen Konzernsitz in Kalifornien. Sein weltweites Zentrum für medizinische Einrichtungen befindet sich aber an der amerikanischen Ostküste, jenes für Personalcomputer in der Schweiz, jenes für Fiberglasoptik in Deutschland und jenes für Laserdrucker in Singapur. Auch Fiat läßt sein neuestes Auto, den Palio, demnächst in 13 Ländern gleichzeitig vom Band rollen, in Ecuador ebenso wie in Algerien, Indien oder Venezuela; ein Rechner in Turin, in dem via Satellit alle Materialbewegungen zusammenlaufen, kontrolliert die Montage. Unaufhaltsam arbeiten Unternehmen, die überall und nirgends zu Hause sind, an einer neuen Weitkultur. Regionale Vorlieben spielen in ihren producten immer seltener eine Rolle, der Kommerz bestimmt unmerklich, was die Menschen fühlen und wahrnehmen. Hollywood beglückt Millionen mit Arnold Schwarzenegger und Sharon Stone, Gillette wirbt auf der halben Erdkugel "für das Beste im Mann" der Marlboro-Cowboy reitet in den Anden genauso wie im Hunsrück. Und der Big Mac schmeckt sowieso überall gleich. Eine begrenzte Zahl von imperialen Konzernen prägt so das neue Bild der Erde. Die 20 größten Unternehmen der Welt, darunter Mitsubishi (Nr.1), die Royal Dutch/Shell Nr. 10) und Daimler-Benz Nr. 17), setzen mehr um, als die 80 ärmsten Länder insgesamt erwirtschaften. Und die Menge an Waren, die sie kontrollieren, wächst gewaltig: Die Giganten der "Global 500", die das amerikanische Magazin Fortune jährlich begutachtet, steigerten ihren Umsatz 1995 um elf Prozent; sie wuchsen damit viermal schneller als die Weltwirtschaft. Beim Gewinn legten die Multis noch mehr zu: fast 15 Prozent im Jahr 1995 und sogar 62 Prozent ein Jahr zuvor. Daneben registriert die Handels- und Entwicklungsorganisation Unctad 40.000 andere Unternehmen, die ebenfalls in die Kategorie Multis fallen. Darunter sind auch Mittelständler, die nur ein paar Dutzend Angestellten jenseits der Grenzen beschäftigen. Insgesamt kontrollieren diese Unternehmen etwa 250.000 ausländische Tochtergesellschaften; der Einfluß der internationalen Streitmacht ist, so urteilt die Unctad: "unumkehrbar" . Auch die Deutschen mischen in diesem Spiel immer stärker mit. Im vergangenen Jahr investierten die Firmen 50 Milliarden Mark außerhalb der Republik, fast doppelt soviel wie zwölf Monate zuvor (siehe Grafik). So gab Hoechst allein 7,1 Milliarden Mark für den amerikanischen Pharma-Produzenten Marion Merrel Dow aus. Unverblümt sagt Vorstandschef Jürgen Dormann, daß Hoechst "kein deutsches Unternehmen mehr" sei, das über einige wenige Werke im Ausland verfüge, "sondern auf dem Weg zu einem global agierenden Pharma- und Chemiekonzern". Seit die Mauer fiel, produzieren deutsche Firmen mit Vorliebe auch in Billiglohnländern wie Ungarn oder Tschechien. Für bayerische Mittelständler liegt Hongkong damit quasi vor der Haustür. Die Löhne in den Reformstaaten, rechnet Siemens-Chef von Pierer vor, liegen "80 bis 90 Prozent unter den deutschen". Selbst in Frankreich oder Italien Muß er Ingenieuren oft nur die Hälfte dessen bezahlen, was in München üblich ist. Aber es sind nicht allein die Löhne. So wandern die deutschen Autobauer aus, um in den USA oder Latein-Amerika neue Kunden zu gewinnen. Sie mochten das Risiko von Dollarschwankungen ausschalten oder einfach Handelsbarrieren überwinden wie BMW. Die Münchner schrauben ihre Wagen nur deshalb in Indonesien zusammen, weil beim Import von kompletten Fahrzeugen riesige Zölle anfallen, nicht aber bei der Einfuhr von Einzelteilen. Wie viele Jobs letztlich Deutschland verlassen ist strittig. 300.000 in fünf Jahren, behauptet BDI-ChefHans-OlafHenkel; nur 75.000, glaubt der DOB. Bisweilen jedenfalls sichert das Auslandsgeschäft auch Arbeitsplätze im Inland. Bedenklich ist hingegen, wie oft auslandische Firmen einen Bogen um Deutschland machen. Sie steckten 1995 gerade 14 Milliarden Mark in hiesige Fabriken - 36 Milliarden Mark weniger als die Deutschen ins Ausland pumpten. Japaner oder Amerikaner siedeln sich lieber dort an, wo Steuern und bürokratische Hurden gering sind. Etwa in Gro-Britannien: Dort schiebt die koreanische LG-Gruppe eine der größten Direktinvestitionen an, die West-Europa je gesehen hat - ein Elektronikwerk, vier Milliarden Mark teuer, mit über 6000 Jobs. Am Standort in Wales, so ließen die Südkoreaner wissen, seien die Löhne teilweise niedriger als in ihrem Heimatland; Zehntausende Waliser arbeiten für weniger als sechs Mark je Stunde. Noch schneller als Fabriken und Firmen eilen Ideen um den Globus. Die Deutschen lernten von den Japanern "Lean-Management" und just-in-Time"-production und von den Amerikanern "Re-Engineering" und "Downsizing". Und seit kurzem soll nun auch jeder "Shareholder" seinen "Value" bekommen, jeder Aktienbesitzer also seine hohe Rendite - ein Trend, der wie gemacht scheint für eine globalisierte Welt. Er ist das Scharnier zwischen den Multis und den noch mächtigeren Kapitalmärkten. Überall fordern internationale Anleger jetzt den gleichen Erlos, von Firmen in South Carolina ebenso wie in Schwaben; überall streichen Unternehmer deshalb teure Jobs und schaffen billige in der Fremde. Denn das steigert die Rendite. Allmählich geraten so auch deutsche Konzerne in die Abhängigkeit von Großinvestoren, die mit einem Federstrich über Wohl und Wehe der Aktienisse entscheiden - und darüber wo Arbeitsplätze entstehen. Wer sich nicht fügt, dem droht Kapitalentzug. Die USA zeigen, wie das funktioniert. Dort operieren institutionelle Anleger mit gewaltigen Summen. Dezent nutzen Investmentgesellschaften diese Macht aus und schreiben - wenn ihnen der Aktien mißfällt - bisweilen auch blaue Briefe an die Konzerne. Dann wird schon mal unverblümt empfohlen, diese oder jene Abteilung zu schließen. Fidelity Investments etwa verwaltet 548 Milliarden Dollar. Acht Prozent des Urnsatzes an der New Yorker Börse gehen auf das Konto von Fidelity-Chef "Ned" Crosby Johnson. Auch in Deutschland wirbt die größte Investmentgesellschaft der Welt derzeit um Kleinanleger. Nicht minder einflußreich sind die Pensionsfonds. Weil der amerikanische Staat kaum für die Zukunft seiner Bürger vorsorgt, legen etwa Zehntausende Lehrer ihr Vermögen bei einem Fonds namens TIAA-CREF an. Dahinter verbergen sich 136 Milliarden Dollar und Aktienbesitz in aller Welt. "Wem gehören die Global 500?" fragte Fortune jüngst Seine Leser. Die Antwort: "Sie gehören Ihnen!" Gleichwohl entfernen sich die Finanzmärkte von der realen Welt Tag für Tag rauschen 1,5 Billionen Mark über Datenleitungen, hinter denen keine Finnen und Waren stehen, sondern Wetten auf die Zukunft Nur zum Teil dienen Swaps, Futures und Optionen dazu, Risiken aus anderen Geschäften abzusichern; oft sind sie selbst eines, wie der Fall Nick Leeson von der Barings-Bank zeigt. Die Handclsräume der Banken, in denen die Broker dicht an dicht hocken, sind zum eigenen Kosmos geworden Nirgends ist der Rausch der Globalisierung so stark, nirgends hat ihn die Technik so sehr angeheizt. Früher schickte die Nachrichtenagentur Reuters Brieftauben mit den Börsenkursen los, heute liefert ein Multimedia-Ticker Informationen in "real time": Jeder hat alle Kurse, alle Firmennachrichten, alle Charts zur gleichen Zeit; wer eine Sekunde eher reagiert, kann Millionen verdienen oder verlieren. Und mit dem Internet rücken auch kleine Anleger immer näher heran an die virtuellen Börsen der Zukunft. Im globalen Kasino herrscht wie in Las Vegas niemals Feierabend: Morgens eröffnet die Börse in Tokio, weiter geht's nach Hongkong, später nach Europa. Schließen Frankfurt und London, übernimmt New York - ein ewiger Kreislauf. Die Summen, die dabei täglich bewegt werden, sind fast doppelt so hoch wie die Währungsreserven aller Zentralbanken. Staaten müssen sich dieser Macht beugen, ob sie wollen oder nicht: schließlich finanzieren sie über den Kapitalmarkt ihre Schuldenlast. Wenn eine Regierung es damit allzusehr übertreibt, fordern die Anleger prompt eine Prämie. Höhere Zinsen für höhere Risiken Immer wieder demonstrieren die Kapitalmärkten den Politikern deren Machtlosigkeit. So knackten im Herbst 1992 ein paar Geldgurus, abgeführt von George Soros, die Bank von England. Die Devisenhändler brachten mit einer Spekulationswelle, die auf ein fallendes Pfund und eine schwache Lira setzte, das europaische Währungssystem zum Fall. "Spekulanten sind das Aids der Weltwirtschaft", schimpft Frankreichs Staatspräsident Jacques Chirac. "Die Welt liegt in den Händen dieser Leute", glaubt Währungsfonds-Präsident Michel Camdessus. Lester Thurow formuliert es nüchtern: "Überall regiert der Markt, allein der Markt" Können die Regierungen also abdanken? Haben sie die Macht über jenes Unheimliche Wesen verloren, das sie mit der Liberalisierung und Deregulierung selbst gerufen haben: den Markt? Bestimmen nur noch Broker, Investmentfonds und Konzerne über die globale Zukunft? Die Staaten sind erpreßbar geworden. Wenn Konzerne es fordern, bekommen sie Subventionen oder Steuervergünstigungen; ansonsten ziehen sie ins Nachbarland. Die Spieler entscheiden sich, wo sie sich tummeln", sagt Jenoptik-Chef Lothar Späth, "und wenn ihnen das Feld nicht gefallt, gehen ist eben woandershin" Der Wettbewerb der Standorte droht zum Subventionswettlauf zu werden. In den USA zählen die Unternehmen zu den mächtigsten Lobbyisten, auch in Deutschland lassen sich manche Gesetze nicht gegen den vereinten Widersand der Industrie durchsetzen. Kläglich scheiterten alle Versuche, zum Wohl der Umwelt eine Ökosteuer einzuführen, womöglich gar im europäischen Alleingang. Dann, so warnten Industrievertreter wie BDI-Chef Henkel, sei der Standort ja noch schlechter gestellt; in der Chemie oder der Autoindustrie seien Kündigungen Unvermeidlich. Bonn parierte. Die Ära, in denen einzelne Staaten den Unternehmen Regeln vorgeben konnten, scheint vorbei zu sein. Der US-Arbeitsminister Robert Reich beschwört deshalb "das Ende der Volkswirtschaften". Die Bosse denken global, die Regierungen national. Weil die internationale Kapitalverflechtung wächst, haben nationale Kartellämter immer weniger Macht. Je mehr die Multis "ihre Betriebe über die Welt verteilen", so Reich, "um so weniger Weisungsmacht und Kontrolle besitzt eine einzelne Regierung "ihnen gegenüber". Nur durch internationale Zusammenarbeit werden sich die Konflikte der Zukunft entschärfen lassen, doch Organisationen wie die WTO und die EU haben kaum Mittel, um wirklich durchzusetzen: Die USA zetteln, allen der WTO zuwider, immer wieder politisch motivierte HandelsIrriege an: mit Japan über Autos oder mit Europa über die Beziehungen zu Iran. Die Länder der Dritten Welt beschweren sich derweil über Protektionismus, denn mit dem schnellen Hinweis auf Sozial- und Öko-dumping machen die Industrieländer ihre Grenzen für Billigware dicht. Die Deutschen schützen mit dem Entsendegesetz zwar ihre Bauarbeiter Gleichzeitig unterlaufen sie aber die Ziele des Binnenmarktes, denn durch Mindestlöhne bremsen sie indirekt die freie Mobilität von EU-Arbeitern. Andererseits fühlen sich viele Wirtschaftsführer ihrer Heimat kaum noch verpflichtet: Sie profitieren in Deutschland vom hohen Wissen, von guten Universitäten und der staatlich finanzierten Forschung, doch den Gewinn verlagern sie ins Ausland. Daß der einstigen Solidargemeinschaft dadurch die Einnahmen verlorengehen, kümmert sie nicht. Bundespräsident Roman Herzog kritisierte dieses Verhalten heftig auf einer Konferenz von Spitzenmanagern: ,'Ein Unternehmen, das in Deutschland seine productionsstätten, seine Arbeitsplätze abbaut und fast keine Steuern bezahlt, das kann in seinem Namen noch so oft das Wort Deutsch haben, das erkenne ich nicht mehr als deutsches Unternehmen" Unaufhaltsam, so warnt der Politologe John Cavanagh, "zerbröseln die traditionellen Sozialkontrakte zwischen Regierungen,

Unternehmen und Arbeitnehmern". Der Graben, der sich zwischen den Unternehmen auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite öffnet, steilt die westlichen Demokratien auf eine harte Probe - und wird sie womöglich zum Einsturz bringen. James Goldsmith, Milliardär und Europa-Abgeordneter aus Großbritannien, sieht die Industrieländer schon in eine "Falle" tappen. Unermüdlich predigt er eine Rückkehr zum Protektionismus. Der freie Welthandel verschlinge "die Gesellschaft, der er angeblich dienen soll". Die Gewinner der Globalisierung, urteilt Goldsmith, werden "diejenigen sein, die das schier unerschöpfliche Angebot an billigen Arbeitskräften für sich nutzen können. Aber sie erinnern an die Gewinner eines Pokerspiels auf der Titanic" - die waren wie die Verlierer dem baldigen Untergang geweiht. Profitieren werden auch jene Länder, die die Branchen der Zukunft anlocken, well sie über hochqualifizierte Arbeitskräfte verfügen. Sie können sich auch wesentlich höhere Löhne leisten. "Heute sind das Wissen und die Fertigkeiten die einzigen Quellen jeglichen Wettbewerbsvorteils", urteilt US-Ökonom Thurow, "die Technologiepolitik eines Landes ist seine Industriestrategie. Sie bestimmt, wo das Land das Spiel spielen wird." Die Wissensarbeiter und Symbolanalytiker, urteilt sein Kollege Jeremy Rifkin, "sind die Katalysatoren der dritten industriellen Revolution, und sie halten die High-Tech-Wirtschaft am Laufen". Die Elite von morgen - das sind Anwälte oder Forscher, Biotechniker oder Ingenieure, Unternehmensberater oder Programmierer. Doch die Kluft zu den Verlierern, zu den ungelernten Arbeitskräften, wird immer großer: Ein Teil der Entwicklungsländer hat den Anschluß geschafft oder ist auf dem Wege dazu; doch den übrigen droht, so IWF-Präsident Michel Camdessus, "die Marginalisierung". Die Habenichtse besitzen keine Waren, die die Erste Welt will, und kein Geld, "In selbst welche zu kaufen. Investoren bleiben aus. Camdessus: ,'Es besteht die Gefahr, daß diese Länder von der Weltwirtschaft einfach zurückgelassen werden." Reiche und Arme verlieren so den Kontakt zueinander. Die UNO rechnete jüngst vor, daß 358 Milliardäre in der Welt mehr Vermögen besitzen, als knapp die Hälfte der Menschheit verdient. Auch in der westlichen Welt wachsen die Einkommensunterschiede. In Amerika bricht bereits die Mittelschicht weg, die Reallöhne sinken kontinuierlich und sind auf dem Niveau der siebziger Jahre angelangt; dazu steigt das Salär der Bosse. In den Industrieländern haben über 30 Millionen Menschen keine Arbeit, so viele wie seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr. Gleichzeitig entsteht eine neue Klasse der "working poor" - von Menschen, die Arbeit haben, aber kaum mehr verdienen als in der Dritten Welt. Die Schwellenländer holen auf. Sie haben massiv in die Bildung investiert, in Malaysia oder Indonesien arbeiten hochqualifizierte Spezialisten, die besser sind als viele Europäer. Noch bewahren die sozialen Netze die Menschen in Europa vor dem wirklichen Fall. Doch diese Netze, die mit dem wachsenden Lehensstandard immer enger geknüpft wurden, sind zum Zerreißen gespannt; Krankenkassen und Rentenversicherungen rutschen schleichend in den Bankrott. So wird der Wettbewerb der Standorte auch mm Wettbewerb der Sozialsysteme. Überall wollen Regierungen die Wohlfahrtsleistungen beschneiden. Schweden wurde einst als Alternativmodell zu den liberalen Volkswirtschaften gefeiert. Von hohen Schulden bedrängt, senkte die Regierung das Krankengeld, strich Zuschüsse zur Kurzarbeit und führte einen Karenztag im Krankheitsfall ein. In Deutschland wächst die Überzeugung, daß die Republik sich - zumindest zum Teil den veränderten Gegebenheiten auf dem Weltmarkt anpassen Muß. So erklärten sich beim Heizungsbauer Viessmann 3700 Beschäftigte bereit, fürs gleiche Geld drei Stunden mehr pro Woche zu arbeiten, dadurch verhindern sie productionsverlagerungen nach Tschechien. Auch anderswo werden betriebliche Bündnisse für Arbeit geschlossen. Das gewerkschaftsnahe WSI-Institut warnt allerdings, daß die ,'Keule Globalisierung" allzu häufig geschwungen werde; oft verberge sich dahinter nur "die mutwillige Demontage des Sozialstaates". Sparen allein wird dem Standort Deutschland ohnehin wenig nutzen. Dem bisweilen vergessen die Deutschen hei dieser Debatte, in die Zukunft zu investieren. Doch wenn sie Bildung und Wissenschaft radikal zusammenstreichen, anstatt sich durch ihr Können einen Wettbewerbsvorteil - und damit höhere Löhne und höhere Sozialleistungen - zu erhalten, wird es ihnen vielleicht so gehen, wie es Lester Thurow manchen Industrienationen voraussagt: Sie werden schleichend untergehen wie einst das alte Rom. DER SPIEGEL 39/1996 |

Stichting Sociale Databank Nederland

Stichting Sociale Databank Nederland